様々な呼ばれ方をする継手の接合部について説明します。切寸法を求めるうえでの注意点についても記載しています。

継手の「あの部分」

「飲み込み」って何?

「飲み込み」って何ですか?ベテランの職人さんが使ってた言葉がわからなくって。ぼくの飲み込みが悪いってこと?

それは受口部(うけくちぶ)のことだな。継手の、パイプが挿入される部分のことだ。

あぁ、差込口(さしこみぐち)のことですね

様々な呼ばれ方

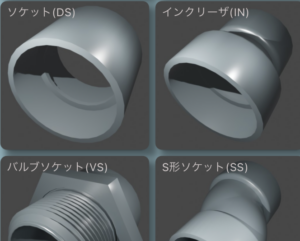

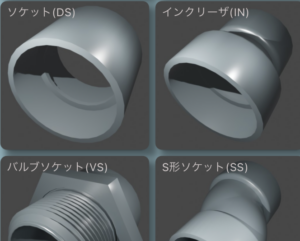

差込口、飲み込み、接合部・・・色々な呼ばれ方をしますが、要は継手にパイプが差し込まれる部分のことを指します。この長さはJIS等の規格で決まっていて、継手の種類(DV継手や白ねじ継手など)と呼び径の組み合わせが同じならエルボでもチーズでも同じ長さになっています。

JIS規格でもDVやHTなら「接合部」、白ねじ継手なら「端面」などバラバラに呼ばれてるぞ。同じ塩ビでもTSだと「受口部共通寸法」なんだ。

うーん、勘弁して欲しいっす

業種や地域、更には会社や現場によっても違いますが、一般的な現場で使われる用語は以下のような感じかと思います。

- 受口部(うけくちぶ)

-

差し込まれる側の部分。パイプや継手の「メス側」。

- 差込口(さしこみぐち)

-

パイプなどを差し込む開口部。受口部とほぼ同義。より一般的な表現。

- 飲み込み(のみこみ)

-

差し込んだ管が、どれだけ奥まで入るかを示す長さのこと。「差込長さ」とも言う。寸法上の重要ポイント。

- 接合部(せつごうぶ)

-

二つの部品が実際に接続されている部分全体。受け口や挿し口に限らず、溶接やフランジなども含む広い概念。

使い分けの例

「この継手の受口部は50A用です」

→ 規格的・設計的な言い回し。製品仕様に使われやすい。

「パイプを差込口にまっすぐ入れてください」

→ 作業現場などでの実用的な指示。

「この部分の飲み込みは40ミリです」

→ 図面や計算で差込長さを明示。

「この接合部にはシール剤を使います」

→ 全体的な接続部分に対する処置の説明。

寸法例

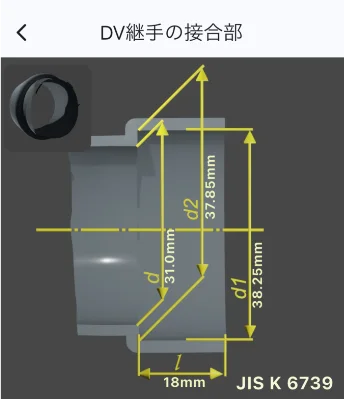

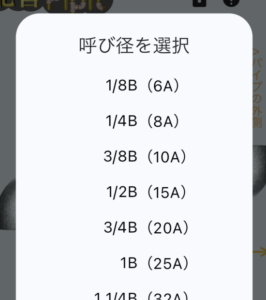

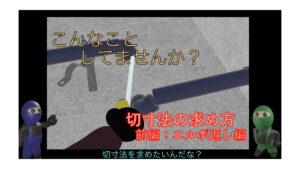

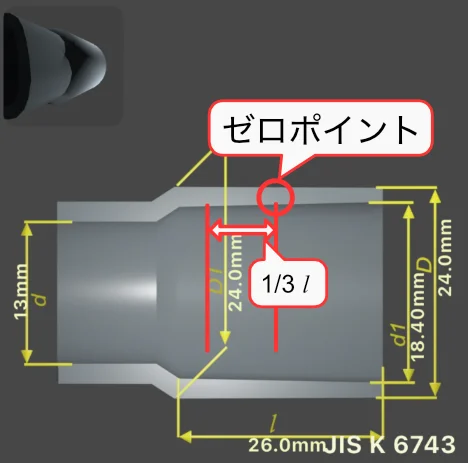

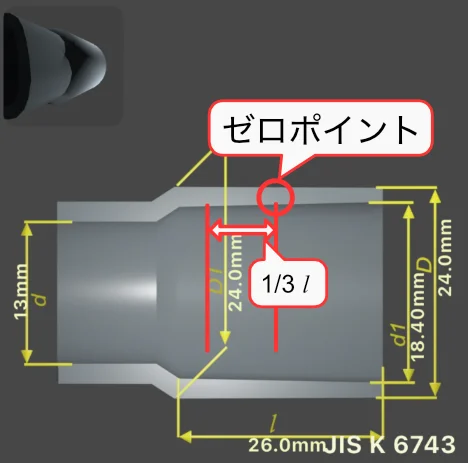

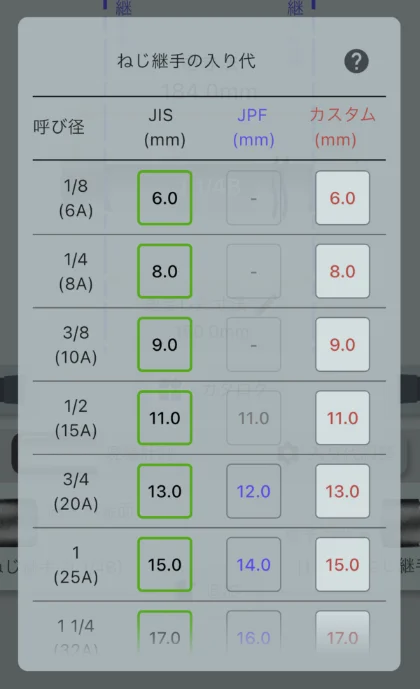

では具体的な接合部の寸法を見てみましょう。下図は配管Pipitのパイプカタログから「DV継手の接合部」を選択した時の画面です(呼び径は30A)。この場合、寸法l(18mm)が差込口の長さになります。ちなみにこの画像をクリックすると、アプリで実際に見ることが出来ますよ。

なんかこの継手、壊れてない?

これは実在する継手ではなく、その名の通りエルボやソケットの継手の接合部分だけを表したものです。配管Pipitではこの継手をセットすることで、ソケットなどを接続した際の切寸法の長さを求められます。

計測上の注意点

塩ビ継手の注意点

DVの場合は基本的にパイプを継手の差込口の奥まできっちり差し込めるため、芯引き計算の際には差込口の長さを気にしなくても良いことが殆どかと思います。

TS/HTの場合も同様にできる場合が多いですが、継手とパイプの組み合わせによっては最後まで入らないケースがあります。マーキングを忘れずにして何処まで入ったかを確認出来るようにしておきましょう(これらの継手では受口部にテーパーがつけられており、奥に行くほど内径が小さくなっています。パイプの先端が当たって止まる位置(ゼロポイント)から受口部の1/3分だけ更に差し込んだ位置まで挿入すれば強度的に問題ないとされています)

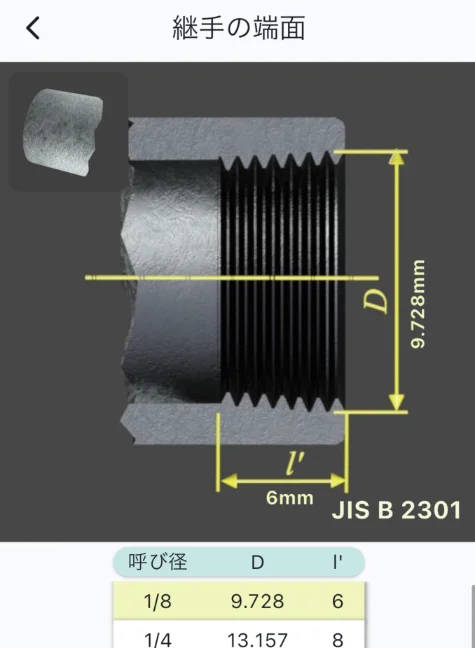

ねじ継手の注意点

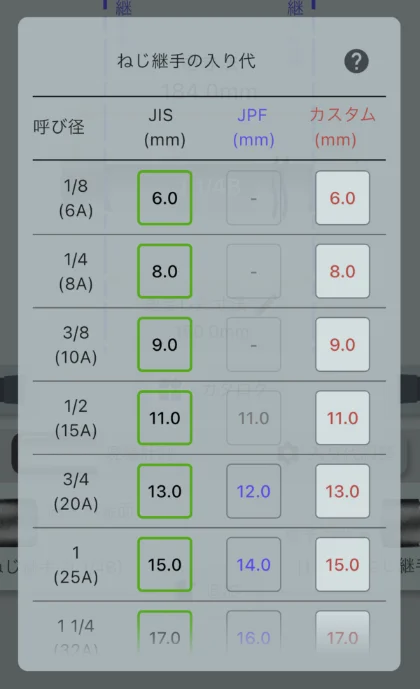

ねじ継手の場合はもう少し複雑です。こちらもやはりJIS規格等で寸法が決められていますが、差込口のめねじ部分は参考値となっており、実際にはもう少しねじ部が長くなっていることが多いようです。

つまり、入り代(ねじ込む長さ)によって切寸法が変わってきますので注意が必要です。

なお日本金属継手協会が発行している「正しいねじ込み配管の手引」では「パイプおねじの標準ねじ込み長さ」を定めています。

入り代の長さについては、使用する資材や機材、現場の特性などに合わせ職人さんが各自で決めていることが多いようです。配管Pipitではこのような実情に合わせ効率的に切寸法を求められるように、呼び径毎に入り代の設定を可能としています。前述の標準ねじ込み長さも設定可能です。

入り代の調整などの、アプリでのねじ継手の使い方については以下の記事で説明しています。