「きちんと測ったのに、なんでズレるの?」──配管現場でよく聞く疑問です。

これは初心者だけでなく、ベテランでも一度は経験する“あるある”。

寸法通りに切ったはずのパイプが現場で合わない。その原因は、単なるミスではなく、複数の微妙なズレが重なって起きている場合が多いのです。

この記事では、配管長さのズレが生まれる主な理由を解説しつつ、どのようにしてそのリスクを軽減できるのかを紹介します。配管Pipitアプリの活用法も含めて、明日からの現場にすぐに活かせる知識を提供します。

動画もあります!

この記事の内容をベースにした動画もあります。配管工作員Jさんと初心者Sくんの対話仕立てになっており、配管サイズの知識を楽しく理解できる内容になっています。是非動画の方もご覧ください!

こんなこと、ありませんか?

ある日の例

うーん。こんなはずでは

どうした?

配管ズレちゃいました。くっつきません

メジャーで測って切ったのに⋯

配管の寸法ミスでやり直しになると、材料も手間も余計にかかります。「ちゃんと測ったのに…」という気持ちは分かりますが、ズレの原因は目に見えないところにも潜んでいます。

ズレる主な理由

ではどうしてズレるのでしょうか。

ズレる理由は色々あるぞ。最低限以下については理解しておこう

各理由について、詳しく説明していきます。

次に対策について説明します。これらのズレを踏まえた上で、精度の高い施工を行うためのテクニックをご紹介します。

長さがズレる代表的な理由

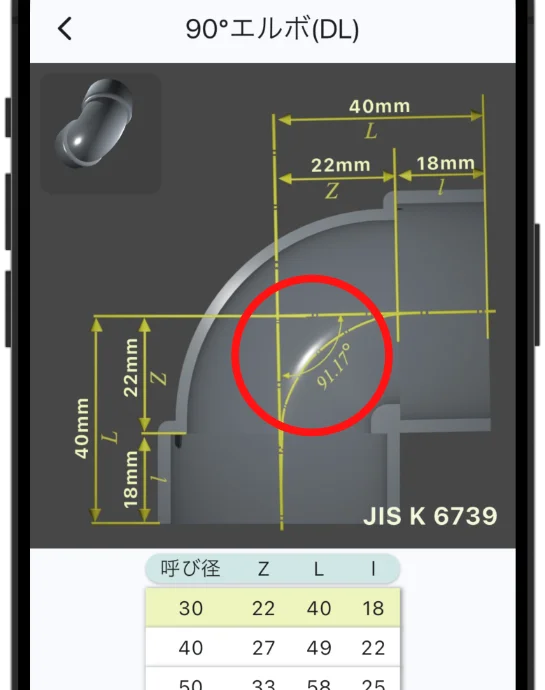

91.17°の罠!?

さっきの配管はDVだったな。DVのエルボは90°じゃないから気をつけろ

ほえ⋯?

どういうことですか?

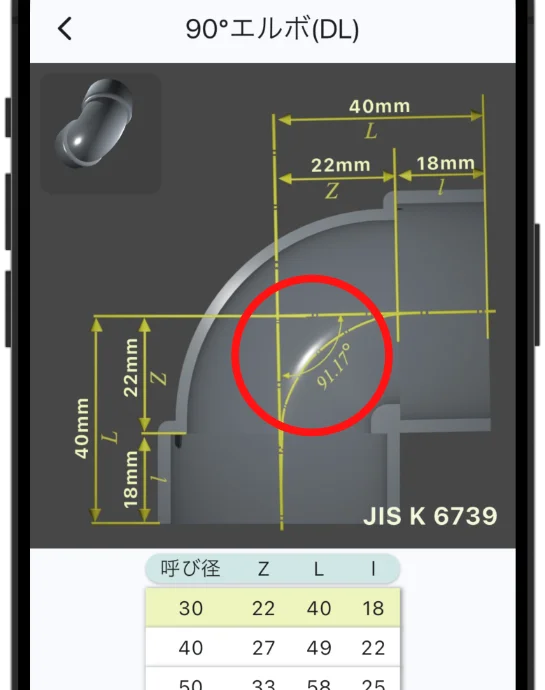

実は90°じゃなくて91.17°なんだよ

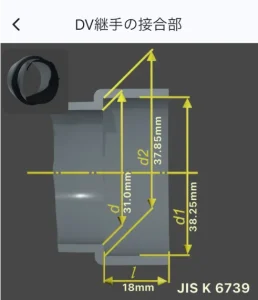

DV継手の場合は固有の考慮事項があります。勾配をつけるため、エルボやチーズは90°ぴったりで曲がっているのではなく、実際には91.17°になっています。

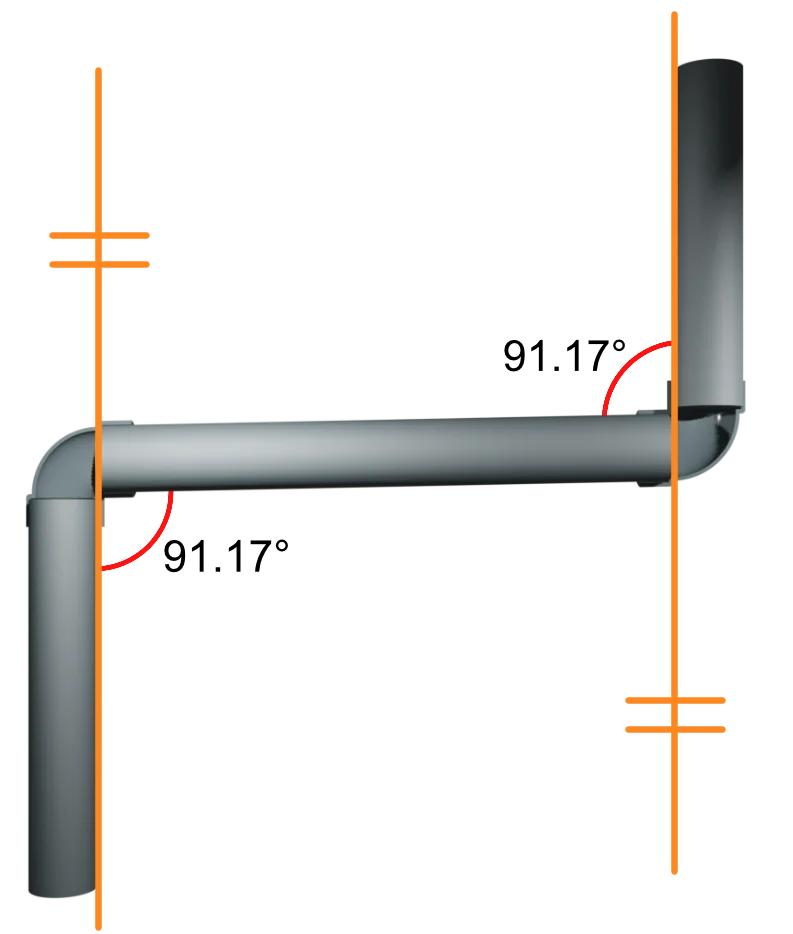

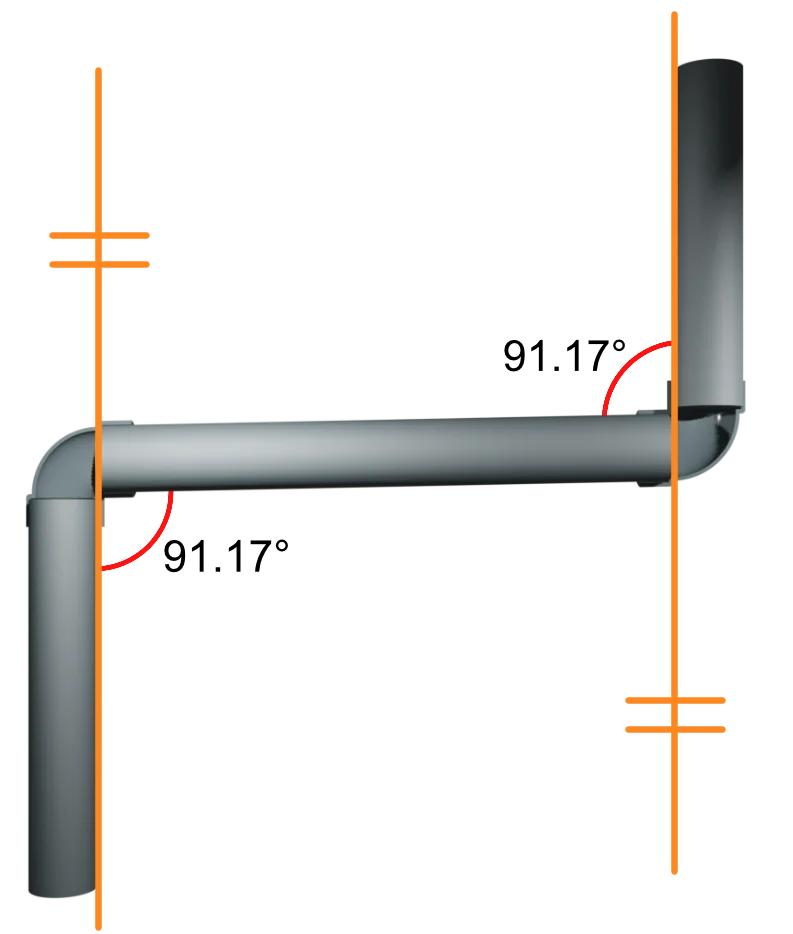

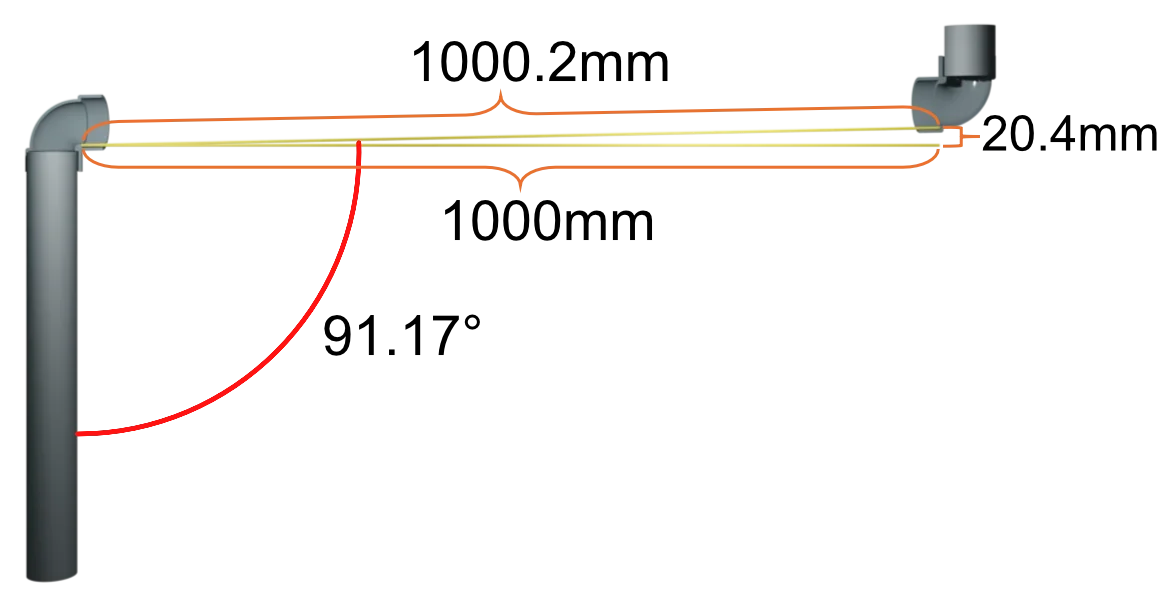

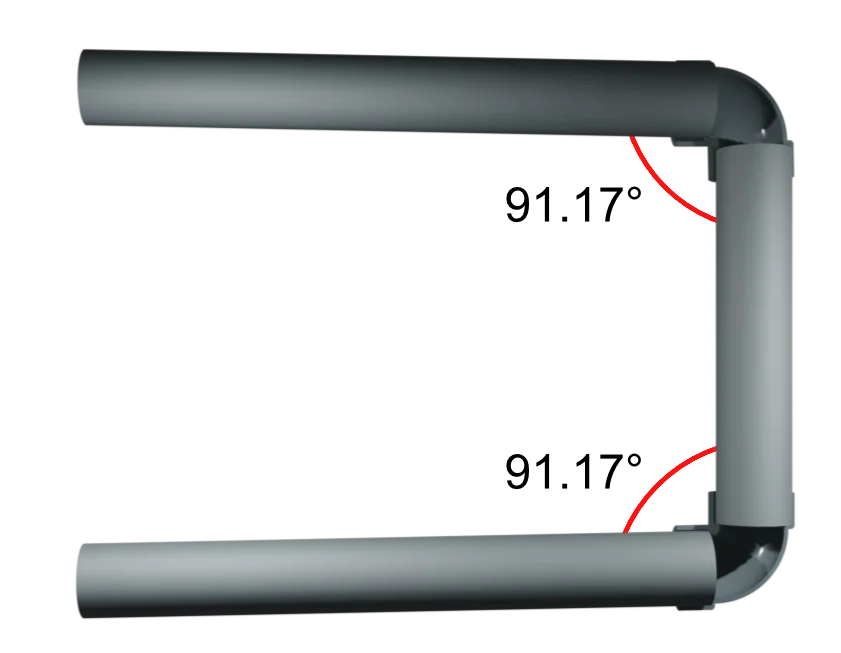

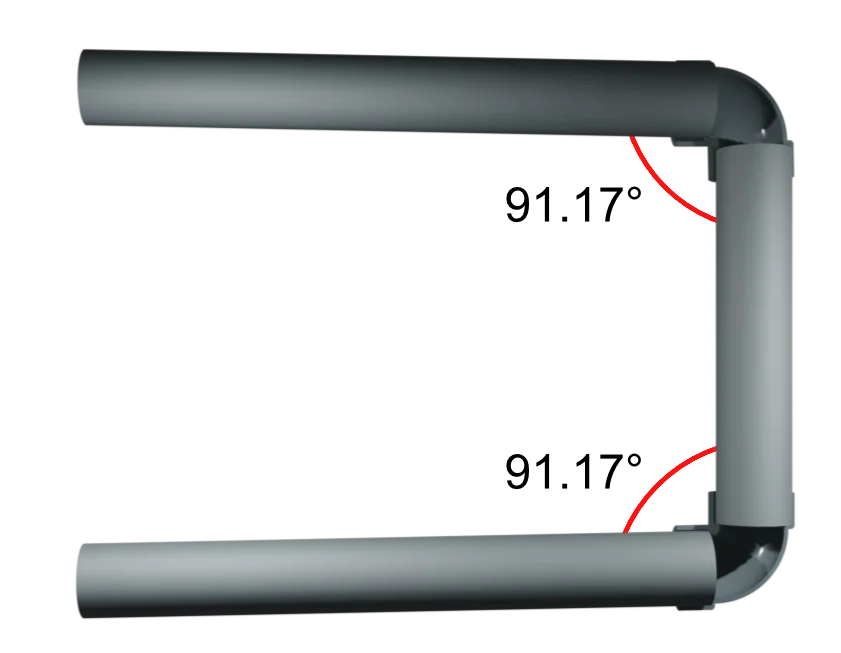

以下の配管で、2つの縦管はお互いに並行になってます。つまり、地面から見て垂直に立っているということです。エルボが91.17°になっているため、自然に勾配がつくようになっています。

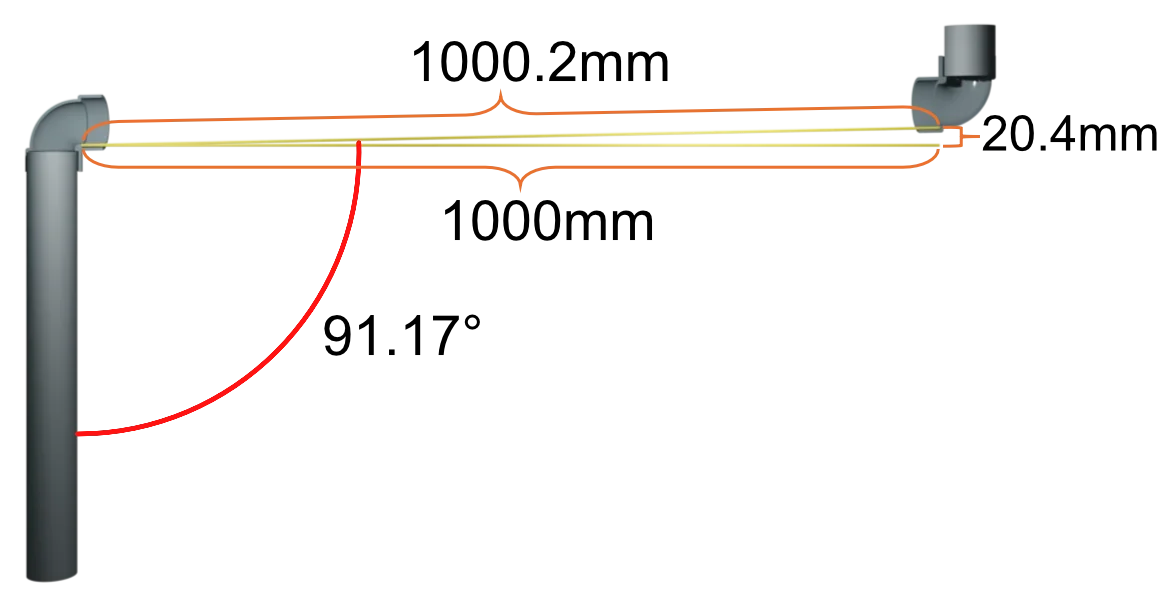

この角度差は、パイプの長さで言うと1m先で約0.2mmのズレを生む計算になります。

なーんだ。1mで0.2mmって、気にしなくていいですよね?

パイプの長さはそうかもな。だが、縦方向のズレはどうかな?

図で分かる通り、縦方向には20.4mmの差となります。

⋯20.4mm!これは馬鹿にならないです!

⋯というか、さっき配管ズレてた理由はこれだ!

切寸法には影響が少ないですが、接続位置には問題が大きいレベルですね。これを無理やり接続すると、継手に負荷がかかり、漏れの原因になるので注意しましょう。

ちなみに、コの字にすると向かい合わせの直管同士は平行ではなくなるので注意しよう。

なるほど⋯奥が深いですね

あれ?この継手は91.17ではなく91.1って書いてありますよ

それは「91.1’」だな。1分は60分の1度だから、91 + 1/60 = 91.166…つまり、91.17°とほぼ同じだ

え!?・・・・・・全然わからないっす!

91.1というのは、正確には「91°1’」のことです。「91度1分」と呼びます。このように表す方法を、度分秒法といいます。度分秒法では1度に満たない角度を、時間と同じように60進法で表します。91°1’は91度に0.1度を足したものではなく、1/60度を足したものになります。承認図等によっては、エルボ等の角度を度分秒法で表していることがありますが、表現方法が違うだけで特殊な製品という訳ではありません。

現実は図面通りじゃない

そもそも、継手やパイプの寸法自体に多少のバラツキがあるぞ

なんですと⋯!?

JIS規格では、配管部材の寸法に対して許容差が定められています。例えばDVのエルボの場合、Zの実際の長さは±2.0mmまではズレていてもJIS準拠として認められることになります(現実の製品としてはもっとずれているものもあるようですが⋯)

実際の製品でも、製造ロットやメーカーによって若干の違いが出ますが、前述の許容差の範囲内には収まっているはずです。現場で数mmのズレが出たからといって、必ずしも「切り方が間違っている」とは限らないのです。

壁も曲がってる!?

それからな、建物の壁もまっすぐとは限らんぞ

もう何を信じたら良いのやら⋯

木造や鉄骨造なら比較的精度の高い壁が作られますが、鉄筋コンクリート造では、壁の表面がまっすぐでないことがよくあります。

現場でよくある話として──

ある建築士が図面に「壁から配管までの距離」を書いたが、現場で測ってみると壁が内側に湾曲しており、その距離では収まらなかったというケースがあります。

だからな、壁じゃなくて“墨”から測るのが基本だ

壁ではなく、墨出しされた位置を基準に測定するよう心がけましょう。

これは若手だけでなく、木造や鉄骨造を中心にやってきたという方が見落としがちなポイントですので注意しましょう。

施工上の誤差

そうそう、継手にパイプ、ちゃんと奥まで入ってたか?

…あっ、それはちょっと怪しいかも…

継手の中にゴミが入っていたり、パイプが斜めになっていたりすると、きちんと奥まで挿入できません。また、TSやHTの継手はテーパーがかかっていて、「ゼロポイント」と呼ばれる位置から、継手受口の長さの1/3を足した位置まで挿入すれば良い(実用上十分な耐水圧強度が得られる)ことになっていますので、最後まで差し込まなくても施工不良ではありません。

これらの場合、たとえ図面通りに切ったとしても、接続長さが短くなり全体でズレが生じます。

最近の継手はピッタリ作られているから奥まできっちり差し込めることが多いが、まれに差し込めないこともあるから気をつけよう。このような場合も、きちんとマーキングしておけば後から確認できるので安心だぞ

ねじ継手の入り代の長さや、溶接継手のルート間隔(ルートギャップ)の考慮も忘れずにな

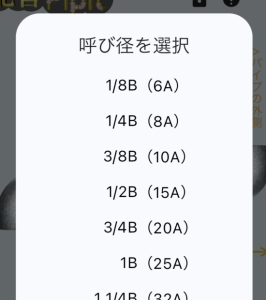

ねじ継手にパイプを何処までねじ込むかについては、現場や職人さん、使用する機械などによって微妙に異なります。配管Pipitでは、ねじ継手の入り代の長さを呼び経毎に設定できます。無料版では、JISで規定される「めねじの長さ」を入り代長さが使用されます。ポイントを使用して機能ロックを外すかプロ版を購入すると、JISの既定値以外に、日本金属継手協会のハンドブックに記載されている標準値を使用したり、ユーザーが自由に値を設定可能になります。

ねじ継手の入り代設定については以下の記事をご覧ください。

機能ロックおよびプロ版については以下の記事をご覧ください。

突き合わせ溶接管継手(BW)では、ルート間隔が設定できます。使い方については以下の記事をご覧ください。

ズレを防ぐには

色々考えることがあって難しいなぁ

見落として失敗したら⋯と思うと怖いなぁ

複数の継手を使った長い配管では、今まで説明した誤差が蓄積されていくぞ

だからそのために“調整ポイント”を作っておくんだ。そこでしっかり実測して辻褄を合わせるんだ

ある程度継手の接続位置で融通が付けやすい場所を確認し、ズレをそこで吸収するよう計画しておくことで、効率的かつトラブルなく配管するように出来ます。

「図面の通りにやってもうまくいかないこともある」という前提で、柔軟に調整できる余白を設けておくのがプロの知恵です。

配管Pipitで解決!

こうした現場での誤差や問題点を考慮して設計されているのが、配管Pipitアプリです。

配管Pipitができること:

- ねじ継手の入れ代を呼び径毎に細かく設定可能

- 溶接管継手のルート間隔を設定可能。

- 図面通りでなく、実測した寸法を入力して計算。現場でも使える直感的なUIで、複雑な計算不要

「どうせ少しズレるし、あとで直せばいい」と諦めるのではなく、最初からズレを見越した精度ある計画とツールの活用が大切です。

まとめ

配管のズレには、さまざまな理由があります。この記事では代表的なズレの理由と対策方法について解説しました。そして、蓄積されたズレに対応するため、以下の方針についてご紹介しました。

- 図面通りに押し通すのではなく「実測」を活かす

- 最後に調整可能な設計を心がける

- アプリを活用して精度向上を図る

これらの方針を意識し、ちょっとした工夫をすることで、明日からの現場で「配管長さがズレた…」という問題がグッと減るかもしれません。