配管Pipitの基本機能(切寸法計算、寸法図表示)の使い方を説明します。

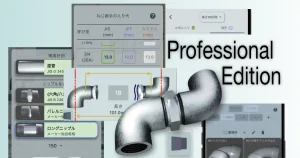

配管Pipit(はいかんピピット)は、継手の組み合わせから切寸法をピピッと簡単に求められるアプリです。

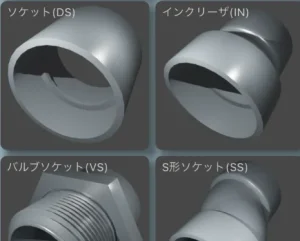

3Dモデルで分かりやすいパイプカタログも搭載。パイプ・継手の形や寸法が直感的に理解出来ます。

切寸法の計算

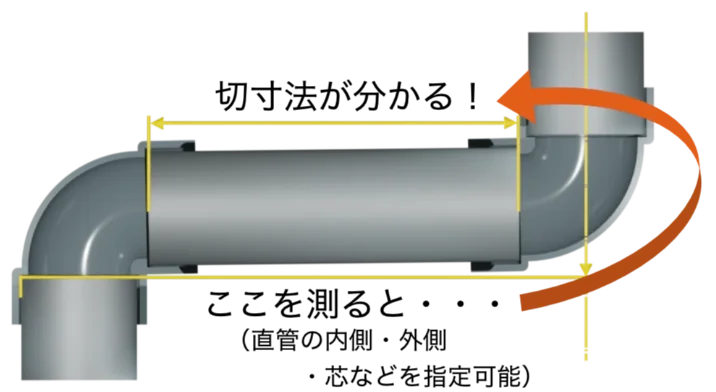

継手の種類と呼び径、測定した箇所(直管の内側・外側、直管の芯、継手の端面から選択します)を画面で選び、測定値を入力すると切寸法が求められます。

計算の一例

例えば、立ち上がりの配管が来ていて天井につなげるところだったとしましょう。両端ともDV継手のエルボで呼び径は50A、直管の外側と芯の間を計測したら500mmだったとします。

使ってみよう

では早速アプリを使って切寸法を求めてみましょう!

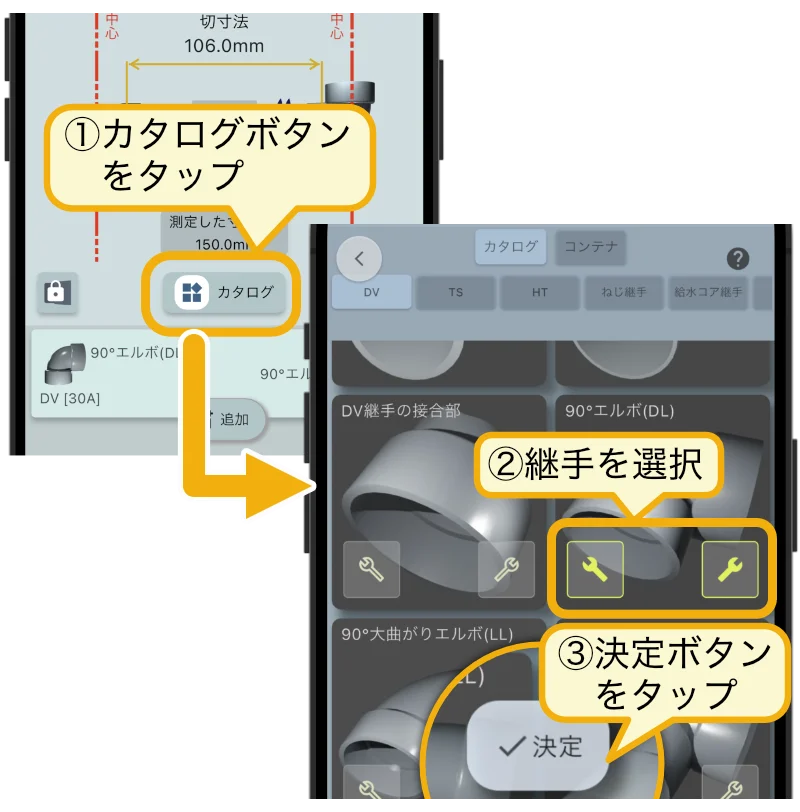

計測画面でカタログボタンをタップすると、パイプカタログに移ります。

パイプカタログで接続したい継手のスパナのアイコンをタップして選択します。左右で別々の継手を選択することも可能です。

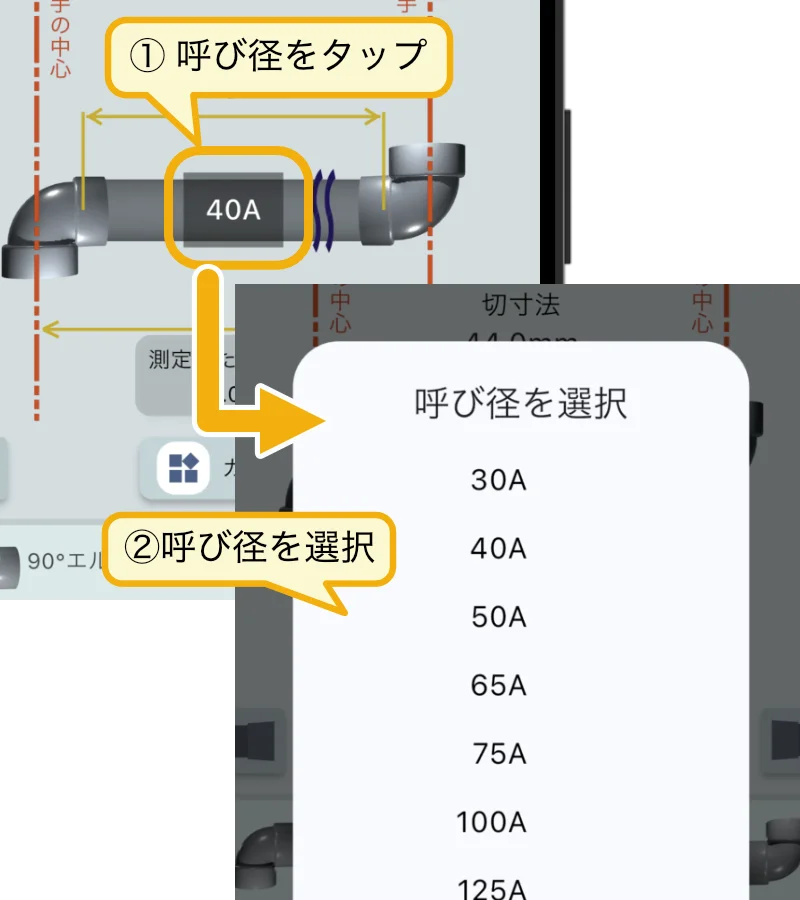

呼び径をタップすると、接続した継手で利用可能な呼び径の一覧が表示されます。利用する呼び径を選択して下さい。ラベルが灰色のものは片方の継手でのみ利用可能な呼び径です。そのような呼び径を適用したい場合、適切な継手に変更するか、(径違い継手の場合は)接続口を変更し、呼び径を揃えて下さい。

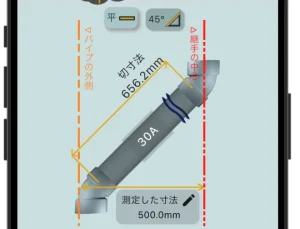

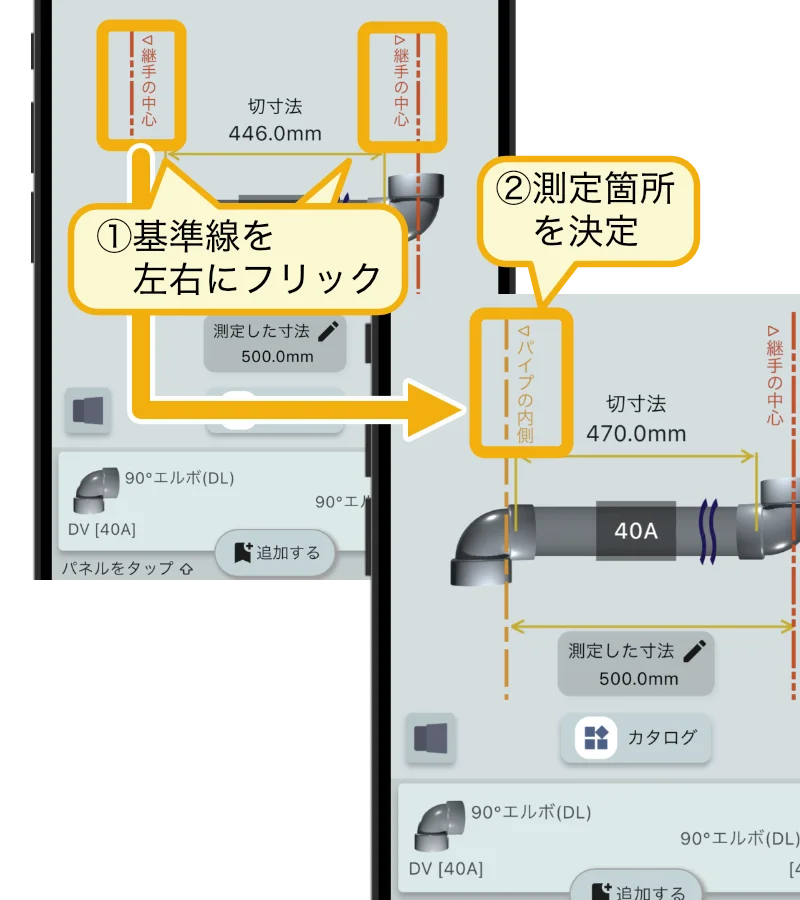

測定の基準とする箇所を指定します。基準線を左右にフリックして動かします。以下の場所を指定出来ます。

①パイプの外側、②継手の中心、③パイプの内側、④継手先端

今回の例では測定箇所を「①パイプの外側」と「②継手の中心」としています。このようなケースで手計算する場合は、一旦パイプの外径の半分を引いて芯芯の長さにしてから芯引き計算をします。しかし配管Pipitなら、その辺の計算は全てよろしくやってくれるというわけです。

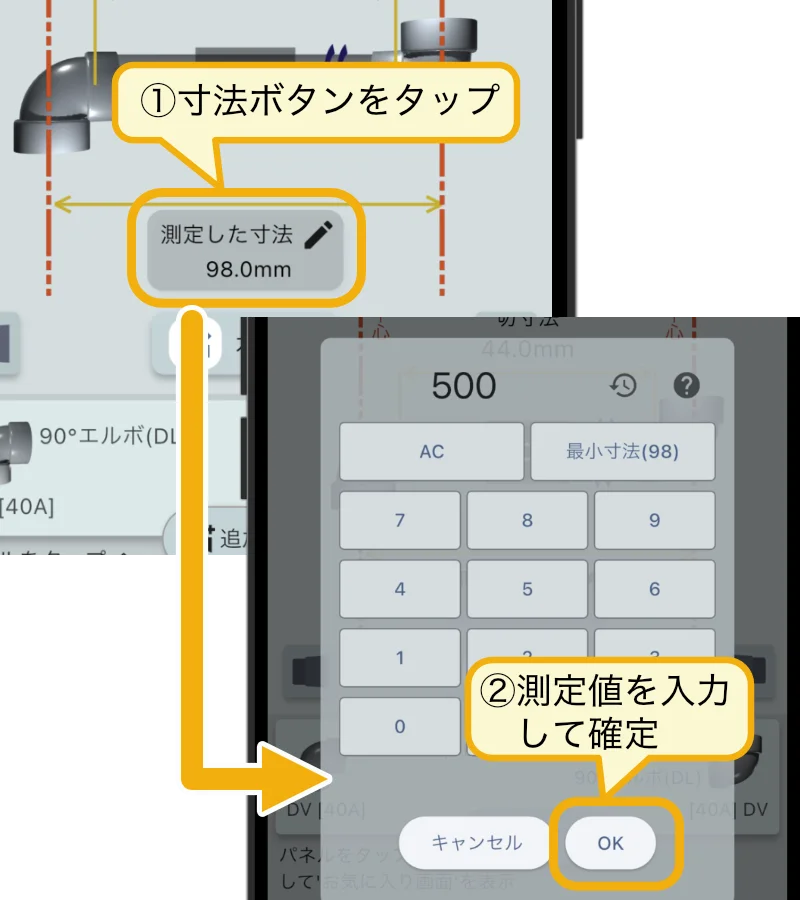

測定する場所を決めたら実際にメジャーで測定しましょう。測定した結果を入力してください。

切寸法が表示されるので、この長さで配管を切断しましょう。簡単ですね!

Tips: 呼び径が先か継手が先か

今回の例では継手を先に選択しました。この方法は継手の種類に合わせた呼び径と呼称(例:ねじ継手ならB呼称)で表示されるので確実で分かりやすいというメリットがあります。一方、呼び径を先に設定すると、径違い継手を接続した際に自動的に適切な差込口が選択されるというメリットがあります。

径違い継手

径違い(異径)の継手を設定すると赤いアイコンが表示されます。この赤いアイコンをタップすると継手の接続口を変更できます。

継手を上下にフリックすると継手が回転します。単に見た目が変わるだけで切寸法に変化は無いのですが、見た目を実際の現場の配置に合わせることでイメージがしやすくなります。

- 継手等の製品はJIS規格(日本産業規格)等で定められた寸法で製造されていますが、これらの規格では一定の誤差が認められています。

- 当アプリではエルボ等の継手の角度を90°として切寸法を算出していますが、実際の継手は91.17°とされています。そのためアプリでは切寸法が1mにつき約0.2mm短く表示されます

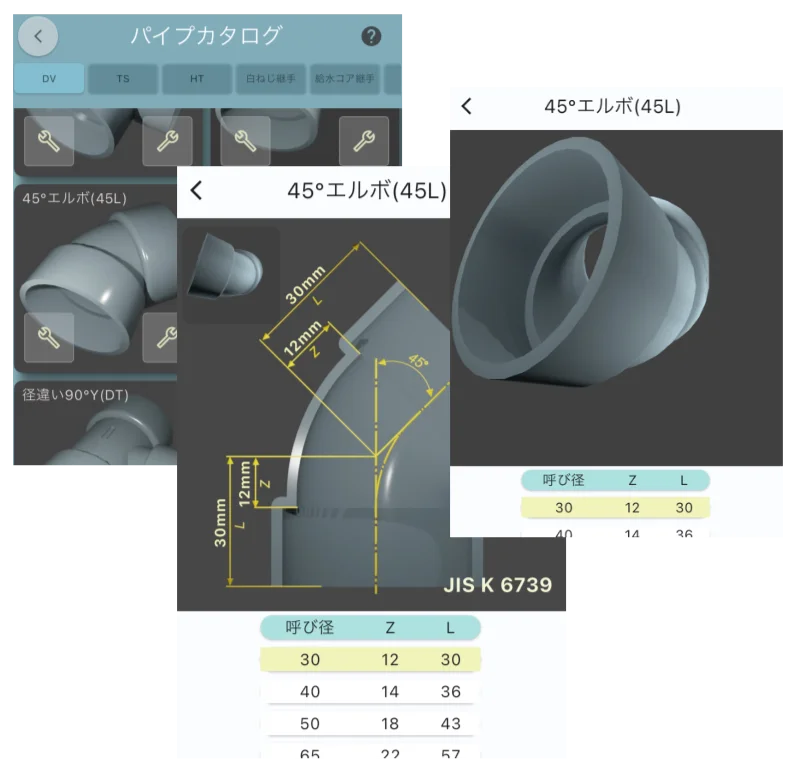

パイプカタログ

切寸法の計算でも使用したパイプカタログですが、継手の形状や寸法の情報を素早く確認することも出来ます。かさばる承認図を持ち運ぶ必要はなし!

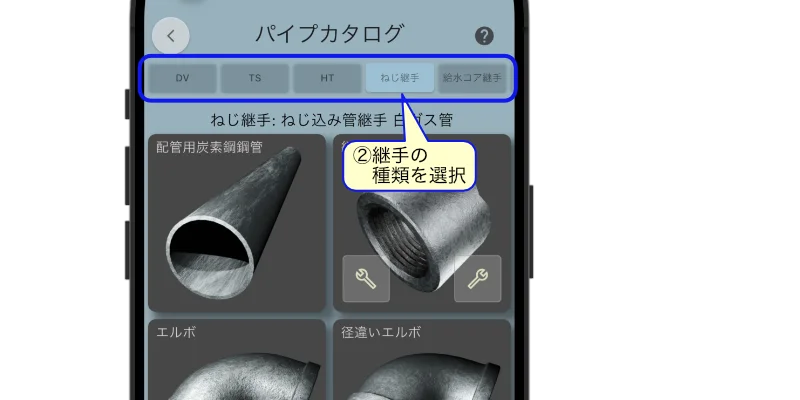

継手の種類の選択

カタログ上部のボタンを押して、継手の種類を選択できます。

寸法図の表示

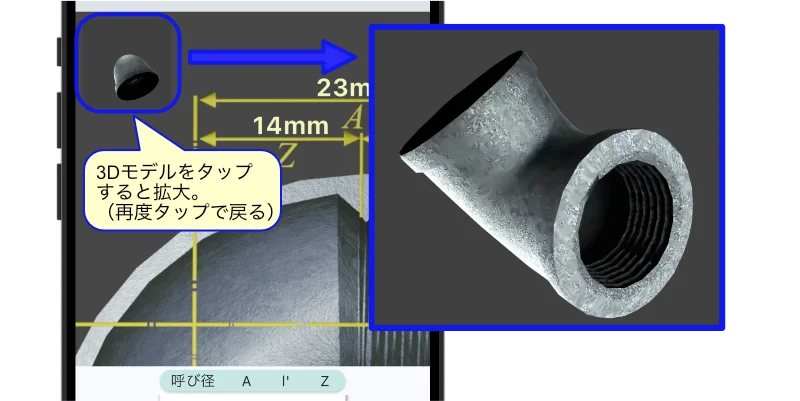

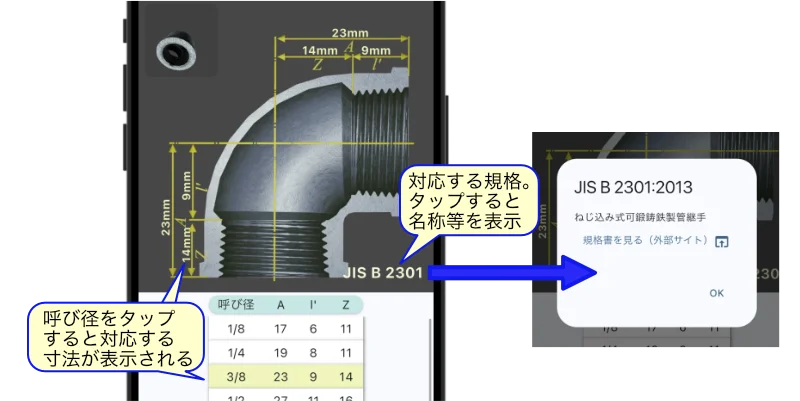

継手をタップすると寸法表示画面になります。画面下部の寸法表から呼び径をタップすると、上部の寸法図もそれに対応した寸法を表示します。

寸法図右下には、選択中の呼び径に対応する継手の規格が表示されます。これをタップすると規格の正式名称が表示され、更に「規格書を見る」をタップするとブラウザが開いて規格に関する情報を検索した結果が表示されます。

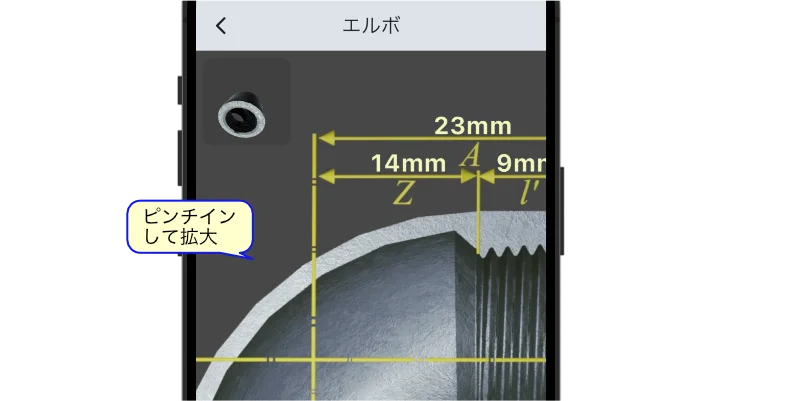

寸法図はピンチイン/アウトで拡大縮小できます。

3Dモデルの表示

寸法図左上で回転する継手の3Dモデルをタップすると、モデルが拡大表示されます。モデルはスワイプしてグリグリ動かすことが出来、継手の形状を確認出来ます。再度タップすると寸法図に戻ります。